組織の中で、「チームを率いて高いパフォーマンスを達成し、大きな報酬や多くの魅力的なチャンスを得ているリーダーやマネージャーたち」を、私たちは「ハイパフォーマー」と呼んでいます。彼らは決まったことをこなすのではなく、「変化を創ること」を仕事と考えています。グローバル化が進み、競争がさらに激しくなる世界で、豊かな未来を創り出す力をもっているのは、彼らのような人材です。

ハイパフォーマーたちは「仕事の技術」を身に着け、チームを率いて実践し、ハイパフォーマンスを達成しています。この「仕事の技術」を学び実践すれば、あなたも彼らのようなハイパフォーマーとなれるでしょう。

ハイパフォーマーとして高い報酬や機会を手に入れるためには、チームを力強くリードし、確実に成果を出し続ける必要があります。チームを力強くリードするためには、「チームの目的・目標・方針の設定スキル」および「率いるメンバーの目標を設定できるスキル」が必須です。

このノートでは、チームメンバーの意欲を引き出し、メンバー全員が自立的に目標達成に挑むために必要不可欠となる技術を体系的に解説します。

「目的・目標・方針を設定するスキル」を強化し、目標達成や事業成長へむけて、組織やチームを力強くリードする!

ページコンテンツ

- 1 ティ・スクエア流 目的と目標

- 2 企業の目標体系

- 3 チームが目標達成できるかどうかは、リーダーやマネージャーがつくる方針次第

- 4 目標管理(MBO: Management by objective)でメンバーの意欲を引き出す

- 5 目的や目標や方針を設定するときの3つの注意点

- 6 立てた組織目標を達成したいなら、この7つをチェックしよう!

- 7 あなたも「チームを率いて高いパフォーマンスを達成しているリーダーやマネージャー」になれる!

- 8 「【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』」は、企業成長に必要な人材を育てる!

- 9 関連するソリューション

- 10 一緒に読まれているノート

ティ・スクエア流 目的と目標

目的と目標の違いを説明できる人は多くない

あなたは「目的と目標の違い」を聞かれたら、どのように説明しますか?「仕事をする上で『目的や目標は必要ない!』と思う方は?」とビジネスパーソンに問いかけると、「はい!」と答えた人は一人もいませんでした。すなわち、多くのビジネスパーソンは、「目的や目標は必要だ!」と考えています。ところが、「目的や目標は必要!」と多くの人が感じているにも関わらず、「目的と目標の違いは何か?」という問いかけに対して、明確に説明できた人はそれほど多くありませんでした。

私たちも、「仕事には目的と目標は必要だ!」と考えています。特に、「チームで組織や事業の成長を目指す」のであれば、目的と目標は必須です。ただ、着目すべきは、その目的と目標の質です。曖昧さ・矛盾・疑問・違和感のある目的や目標では、チームの力を最大化できません。組織やチームの目標を達成するためには、チームメンバー全員が理解し、納得できる論理的に言語化された目的や目標が必要です。

ハイパフォーマーには、明確な目的と目標を作る能力が必要!

リーダーやマネージャーは、自ら率いる組織やチームの目的や目標を明らかにする必要があります。その組織の目的や目標をプランニング(目標を設定する作業)していると、下記のようなことを疑問に感じ、プランニングが先に進まなくなってしまうことがあります。◆ そもそも、最適な目的や目標はどのようなものだろうか?

◆ 会社もしくは部署にとって、最適な目的や目標には何を記入すればよいのだろうか?

◆ どうすれば、他の人でもわかりやすい目的や目標を設定することができるだろうか?

これらのことを理解せず、曖昧なままプランニングされた目的や目標は、メンバーに「曖昧さ・矛盾・疑問・違和感」を感じさせます。メンバーが「曖昧さ・矛盾・疑問・違和感」を感じると、その目的と目標を素直に受け入れることができません。そのような目的や目標は「ないよりまし!」という程度で、パフォーマンスを高めるために役立つものではありません。

ハイパフォーマーを目指すのであれば、「目的や目標」を活用して組織や人のマネジメントができなければなりません。まず、「目的や目標」の違いを認識し、論理的で整合性が取れた、わかりやすい「目的や目標」を設定できる能力が必須です。その能力が、あなたがハイパフォーマーとして、チームの目標達成や戦略の遂行に大きな助けとなります。

ティ・スクエア流 「目的」と「目標」の定義とは?

私たちは、長年「組織にとって最適な『目的』や『目標』は、どのようにプランニングすべきか?」を研究し、自ら実践してきました。ところが、様々な論文や書籍や企業の社是などを研究していると、目的と目標だけを研究しているだけでは不十分であることに気が付きました。その理由は、「ミッション」「ビジョン」「価値観」が目的や目標と大きく関係していることが分かったのです。そして、この「ミッション」「ビジョン」「価値観」について調査を進めると、「目的」「目標」「ミッション」「ビジョン」「価値観」の5つの違いや関係性や必要とされる内容を体系化する必要性があることがわかりました。これらの違いや関係性を体系的に理解できていないから、多くのリーダーやマネージャーたちがプランニングした目的や目標が「曖昧さ・矛盾・疑問・違和感」を感じさせる原因となっています。

様々な企業の「ミッション」「ビジョン」「価値観」に記載されている内容は各社それぞれです。ある企業では「ミッション」に書かれている内容が他の企業で「価値観」として書かれていたり、「ビジョン」として書かれている内容が「ミッション」であったりするのです。ハイパフォーマーを目指すあなたは、組織やチームの成長にむけて、「最適」かつ「わかりやすく」説明できる能力が必要です。メンバーたちが「曖昧さ・矛盾・疑問・違和感」を感じない「目的」や「目標」を設定するために、「ミッション」「ビジョン」「価値観」を体系的に理解しておく必要があります。

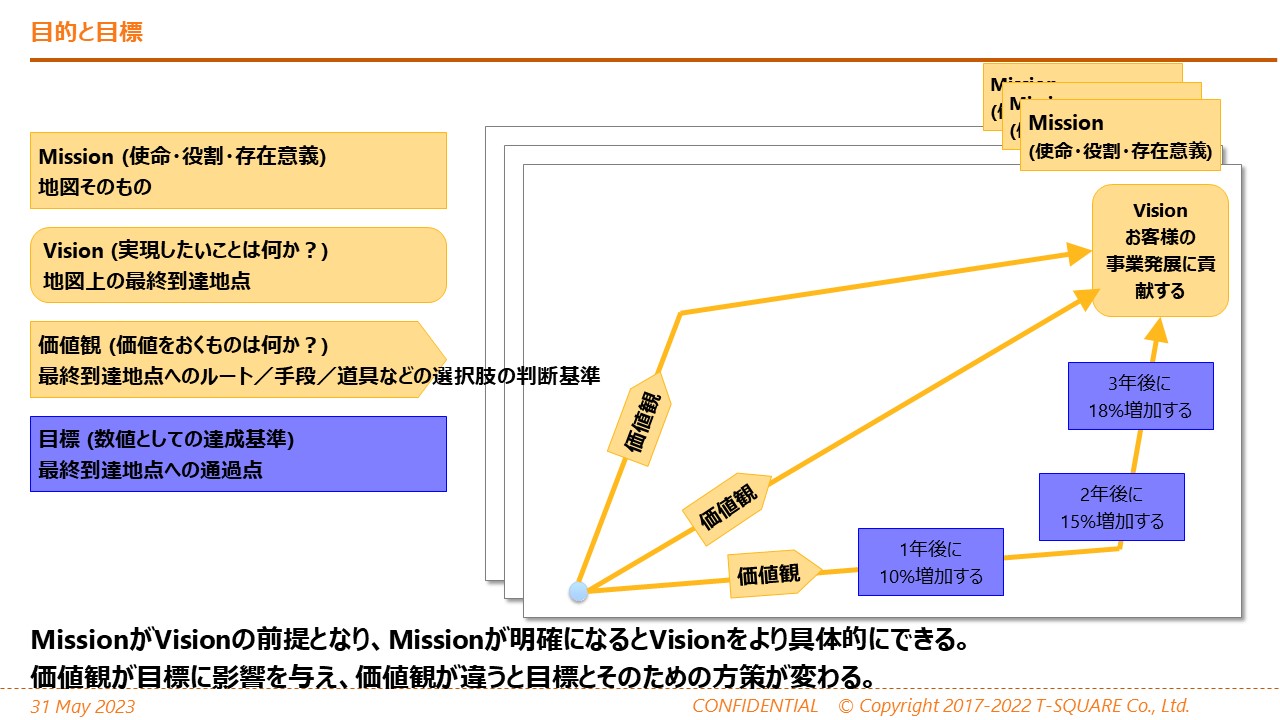

私たちは、ティ・スクエア流の「目的」と「目標」を、下記のようにお伝えしています。

目的

ミッション・ビジョン・価値観を含み、方向性や目指す状態を表しているもの目標

最終到達地点への通過点で、数値で判断でき、達成可能なこと目的と目標の比較

この「目的」と「目標」の違いを表でまとめたものが下記です。| 目的 | 目標 | |

| 距離 | 最終到達地点(壮大なため、必ず到達できるとは限らない) | 最終到達地点への通過点(達成できないものではない) |

| 内容 | 状態的なもの (抽象的・概念的・状態的・情緒的) | 数値で測れるもの (時折、「資格取得」などの数値以外のものもある) |

| 判断基準 | 主観的な判断基準(「できた、できていない」の判断が、人によって変わる) | 客観的(数値で客観的に判断できる) |

| 変化の頻度 | 少ない(簡単に変えてはいけない) | 適度(状況に応じて、適切に変更する。しかし、変更のし過ぎは避けるべき) |

| 構成要素 | ミッション・ビジョン・価値観 | 財務目標、プロセスパフォーマンス目標、品質目標、行動量目標 |

ティ・スクエア流 ミッション・ビジョン・価値観の定義とは

私たちは、長年「ミッション・ビジョン・価値観」についても研究を続けていますが、正直言いますと「その違いを明確に説明できている、これこそが決定版となる解説だ!」と感じる書籍に出会ったことがありません。書籍や文献によって説明している内容が様々だからです。私たちもまだ研究中で、「これこそ決定版だ!」と言い切れるほど明確な説明はできません。ですが、「ハイパフォーマーとしてより効果的な目的や目標設定ができることに少しでも役立てば」と願い、ティ・スクエア流として下記のような定義を紹介しています。ミッション(Mission)

「使命はなにか?」の答えとなるものです。私たちは、「外部から期待され、求められている役割や存在意義」と説明しています。外部とは「親、家族、友達、子供、社会、環境、市場、神、など」のことで、それらから与えられた役割や存在意義です。

ミッションは、「地図そのもの。どのような分類や種類の地図を持っているのか?」と考えることができます。

ビジョン(Vision)

「実現したいことはなにか?」の答えとなるものです。私たちは、「達成したい、実現したい状態」と説明しています。「どのようなことを実現したいか、成し遂げたいか」、さらには、「だれにどう喜んでもらいたいか?」の答えとなるものです。

ビジョンは、「地図(ミッション)において、『方向』や『最終到着地点』を示すもの」と考えることができます。

価値観

「価値を認めるものは何か?」の答えとなるものです。私たちは、「価値や重要度に基づく相対的な判断基準」と説明しています。ビジョン(Vision)の実現に向けた「心がけ、思考様式、行動様式の相対的な判断基準」です。

価値観は、「地図において、『最終到着視点への複数のルート、手段、道具などの選択基準』」と考えることができます。

目的と目標、ミッション・ビジョン・価値観を1枚の絵で表現する

目的や目標、そして目的の構成要素である「ミッション・ビジョン・価値観」の関係は、以下のような図で表現することができます。

ミッション(Mission)

ミッションは、「地図そのもの」と考えると、わかりやすいです。例えば、日本地図なのか、世界地図なのか、はたまた、海底の地図なのか、など地理的に捉えるものが地図です。場合によっては、教育業界の地図なのか、自動車業界の地図なのか、などの業界としての地図と捉えることもできます。「何の地図か?」によって、見ているものの範囲、考えるべき範囲が決まり、ビジョンや価値観が見えてきます。ビジョン(Vision)

ビジョンは、「地図における最終到達地点」に相当します。あなたやあなたの組織やチームが目指す最終ゴールともいえます。ミッション(Mission)が地図を決め、その地図上にある最終到達地点がビジョン (Vision)です。ミッション(Mission)は、ビジョン (Vision)の前提です。ですから、ミッション(Mission)を明確にすることができれば、ビジョン(Vision)をより具体的にすることができます。

価値観

価値観は、「最終到達地点へのルート、手段、道具などの選択肢の判断基準」です。価値観は、ビジョン(Vision)の実現に向けた心がけや思考様式や行動様式の相対的な判断基準のため、以下のように、「選択肢から選択するための基準」と考えると、価値観がわかりやすくなります。◆ 急な坂道を登っていく、もしくは、緩やかなハイキングコースを歩く。どちらを選ぶ?

◆ 飛行機で行く、もしくは、船で行く。どちらを選ぶ?

◆ 荷物をたくさん準備していく、もしくは、軽装でいく。どちらを選ぶ?

以上の説明からも、「ミッション」「ビジョン」「価値観」は、「目的」の重要な構成要素であることが理解できると思います。

目標

目標は、「最終到達地点への通過点で、数値で判断でき、達成可能なもの」です。上の図において、ビジョン(Vision)に向かう途中で必ず通る通過点が「目標」です。目標は、ビジョンへの到達度合いを計るものです。定期的にその達成度を確認して対策を取る必要があります。そのために、期限と客観的な評価基準を設定することが重要です。どのような「目的」ならば、チームの意欲に良い影響を及ぼすことができるか?

チームの目標を達成するためには、チームが意欲的になる必要があります。その意欲に大きな影響を及ぼすのが「目的」です。目的が意欲にどのように影響するか、レンガ職人の逸話をもとに考えてみましょう。ある旅人が、レンガ職人Aに「何をしているのですか?」と聞きました。レンガ職人Aは「レンガを積んでいるんだよ!」と答えました。旅人が「それは大変ですね!」と言うと、レンガ職人Aは「日の出から日没まで積むんだよ。早く仕事が終わってほしいものだよ」と答えました。

旅人は、次に、レンガ職人Bにも同じことを聞きました。レンガ職人Bは、「毎日300個ものレンガを積んでいるんだよ。300個積めないと怒られるんだ。気を抜けないし、大変で嫌になっちゃうよ。」と答えました。

その次は、レンガ職人Cに聞きました。レンガ職人Cは、「オレはね、ここで大きな壁を作っているんだよ。丁寧に積まないと崩れちゃうから、ズレないようにしないとね。だから誰にでもできるわけではないんだ。この仕事のおかげでオレは家族を養えるんだ。だから、仕事が大変だなんて言ったらバチが当たるよ。」と答えました。

最後は、レンガ職人Dに聞きました。レンガ職人Dは、「大聖堂を作っているんだ。ここで多くの人が祝福を受け、悲しみを癒やすのさ。そんな頑丈な大聖堂が、これから長いこと、たくさんの人を救い続けるなんて素晴らしいだろう。だからみんなで力を合わせて1つ1つの工程を確実に行っているんだよ。」と答えました。

さて、旅人が「何をしているのですか?」と聞いたレンガ職人A、B、C、Dの中で、もっとも意欲的に働いているのは誰でしょうか?

多くの人が「レンガ職人D」と考えていました。私たちも「レンガ職人D」が最も意欲的だと考えています。それぞれのレンガ職人たちの目的(ミッション・ビジョン・価値観)について考えてみましょう。

レンガ職人A

レンガ職人Aには、目的と言えるミッション・ビジョン・価値観はありませんでした。強いてミッションと思われるものを説明しようとすると、「一日の作業」という範囲や視野が地図と言えます。そして、ビジョンは、「日没まで働くこと」です。レンガ職人Aの目標は「朝から晩まで働くこと」ですから、ビジョンと目標が一緒の状態でした。

レンガ職人B

レンガ職人Aと同様、レンガ職人Bにも目的と言えるミッション・ビジョン・価値観はありませんでした。強いてミッションと思われるものを説明しようとすると、「指示された量をこなす」という範囲や視野が地図と言えます。そして、ビジョンは、「1日300個レンガを積む」です。レンガ職人Bも、ビジョンと目標がほぼ一緒でした。ただし、レンガ職人Aと比べると、上司から「期限」と「客観的な評価基準」が目標として与えられていました。

レンガ職人C

レンガ職人Cは、レンガ職人Aやレンガ職人Bと違い、目的(ミッション・ビジョン・価値観)がありました。レンガ職人Cのミッションは「家族を養うことができるために、質の高い仕事をする」という範囲や視野が地図と言えます。ビジョンは、「頑丈な大きな壁の完成」、そして価値観は、「雑にではなく、精度高い作業」「慌てるよりも、丁寧に」でした。レンガ職人D

レンガ職人Dは、レンガ職人Cと同様、目的(ミッション・ビジョン・価値観)が明らかでした。レンガ職人Dのミッションは「多くの悩みを抱えている人々を救う、全員の仕事の機会を作る」という範囲や視野が地図と言えます。ビジョンは、「大聖堂の完成」、価値観は、「みんなが協力し合う」「安全を重視する」「長く頑丈なものを作る意識をもつ」でした。レンガ職人Cとレンガ職人Dには、目的(ミッション・ビジョン・価値観)があり、そのことが、仕事を意欲的にさせていました。そして、レンガ職人Dの目的は、レンガ職人Cと比べて、より多くの人に貢献できる目的となっており、自分自身の存在価値を認識し、そのことが仕事への意欲を更に高めてしました。

多くのビジネスパーソンの目的の状態は?

今、多くのビジネスパーソンたちの目的(ミッション・ビジョン・価値観)は、レンガ職人BやCに分類されます。レンガ職人Dに分類されている人は、感覚的に全体の2~3%程度と思われます。ですが、「未来を自らの手で創り、チームを率いて結果を出すハイパフォーマー」に求められているのは、レンガ職人Dのような目的意識やそのような目的を明確に描けるスキルです。「目的」は、目標に比べ抽象的で長期にわたるものであり、重点は内容にあります。それに対して「目標」は、目指す地点や数値数量などに重点があり、「目標は前方3,000メートルの丘の上」「今週の売上目標」のようにより具体的かつ達成可能なものです。

「ミッション・ビジョン・価値観」は目的に相当します。そしてこの目的が、人のモチベーションや意欲に大きく影響します。チームの意欲に課題を感じているのであれば、この目的(ミッション・ビジョン・価値観)を見直すことが取るべき対策のひとつです。

企業の目標体系

経営目標を決める手順とは?

企業には複数の部署があり、部署ごとにそれぞれの目標があります。それら各部署の目標設定の出発点が、「経営目標」です。その「経営目標」は、以下のような手順で作成されます。1. 経営理念の確認

2. 中長期計画の策定

3. 年間目標と戦略の決定

4. 重点課題と実施項目の決定

5. 目標達成に向けた行動

「1. 経営理念の確認」は、創業者の創業の思い、企業のミッションやビジョンや価値観などを再確認することです。経営目標を設定するためには、経営理念の再確認から始めることが大切です。

「2. 中長期計画の策定」は、様々な外的要因や内的要因を分析し、企業理念に沿って3~5年後に達成する目標を設定します。

「3. 年間目標と戦略の決定」と「4. 重点課題と実施項目の決定」では、中長期計画の達成にむけて、この1年間の経営目標と戦略的に実行する活動を決定します。

その後、「5. 目標達成に向けた行動」として、中初期計画と経営目標の両方の達成をするための活動が行われます。

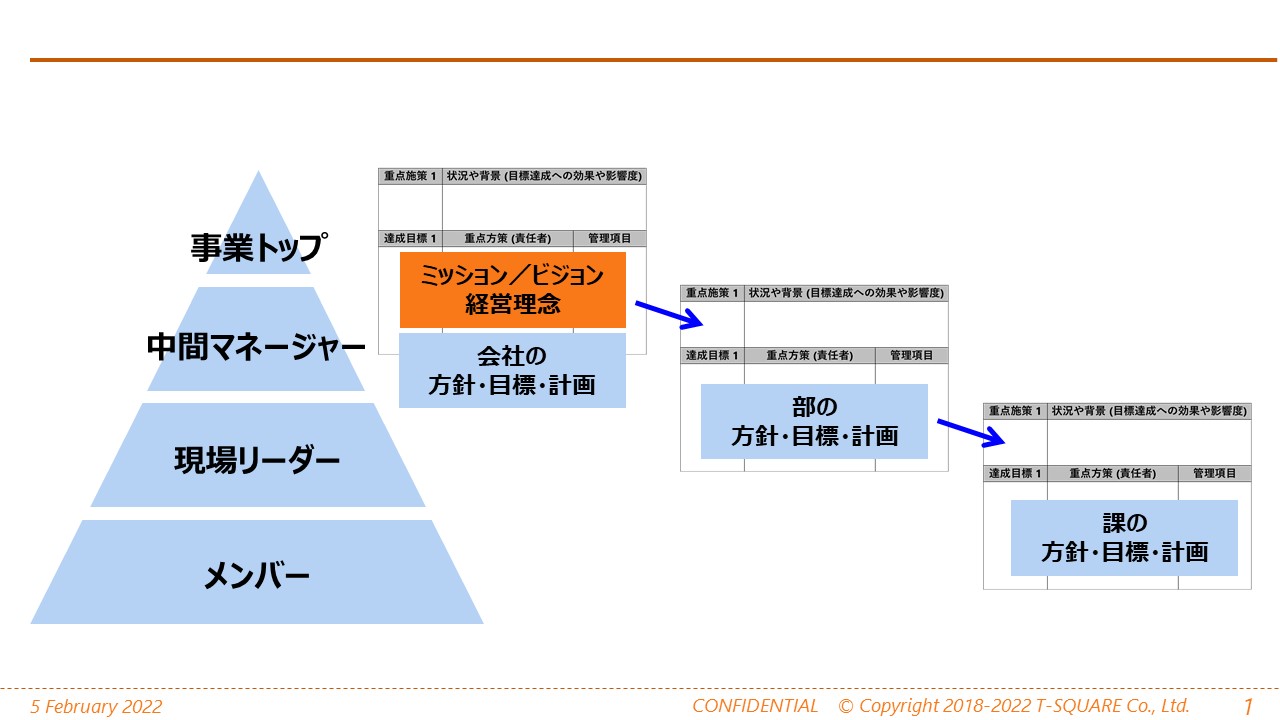

経営目標は、組織内でどのように展開されるのか?

以上で解説したとおり、経営理念の再確認から始まる企業の目標体系は、組織内では以下の図のような形で展開されます。まず、経営チームは経営理念を再確認し、その後、中長期計画や経営目標を策定します(図の「会社の方針・目標・計画」に相当)。その経営チームの設定した中長期計画と経営目標は、「部の方針・目標・計画」、そして、「課の方針・目標・計画」として展開されます。

その後、現場の社員たちは、「課の方針・目標・計画」の達成を目指す活動を行います。いくつかの「課の方針・目標・計画」が達成されると、それが「部の方針・目標・計画」の達成に貢献します。そして、いくつかの「部の方針・目標・計画」の達成が、中長期計画や経営目標の達成に役立ちます。このようにして、中長期計画や経営目標が達成されていくのです。

多くの企業が、中長期計画や経営目標を達成できない原因とは?

解説したとおり、本来は、中長期計画や経営目標が「部の方針・目標・計画」へ、さらに「課の方針・目標・計画」へ展開されます。企業の現場で中長期計画や経営目標の達成のための活動が行われ、その結果として中長期計画や経営目標が達成されます。ですが、多くの企業では、このような「企業の目標体系」が機能してなく、そのことが中長期計画や経営目標が達成できない原因となっています。以下がその主な原因です。

◆ 各部署がつくる「方針・目標・計画」が、上層部の「方針・目標・計画」と関連していない

◆ 上層部は、下の階層で行われる「方針・目標・計画」の進捗度や達成度を確認できていない

◆ マネージャーや社員たちが、方針・目標・計画の体系を学んでいない

多くの企業が作成していた「方針・目標・計画」を観察しましたが、ほとんどの「方針・目標・計画」は、上層部の「方針・目標・計画」と関連するものではありませんでした。本来であれば、「課の方針・目標・計画」は「部の方針・目標・計画」の達成に役立つものになっている必要があります。ですが、「部の方針・目標・計画」を踏まえて「課の方針・目標・計画」が作られていませんでした。「部の方針・目標・計画」も同様に、事業部や会社の「中長期計画や経営目標」の目標達成につながる方針にはなっていませんでした。

経営者や上層部は、自分の「方針・目標・計画」を作成したあと、それを配下のメンバーへ指示します。ですが、「配下の部長や課長がどのような方針を作っているか?」を確認していませんでした。また、自分の方針を指示するだけで、その後、部下の方針の進捗度や達成度を確認していませんでした。

「なぜ、このような状態となっているのか?」と言いますと、それは、「方針作成」について、その運用体系を含めて学習していないためでした。学習していなければ、できるようにはなりません。中長期計画や経営目標を達成するためには、このあと解説する「方針作成の方法」を、組織として学習する必要があります。

チームが目標達成できるかどうかは、リーダーやマネージャーがつくる方針次第

マネージャーやリーダーは、率いるチームが目標を確実に達成するために、さらには、チームの成果を最大化するために、チームの指針を明らかにする必要があります。それが「方針」です。その方針には、戦略や重点施策などの要素を盛り込みます。チームが目標達成できるかどうかは、リーダーやマネージャーがつくる方針次第です。方針の作成は難しいものではなく「技術」です。プロセスに基づいて方針を作成すれば、誰でもつくることができます。そして、方針作成プロセスを繰り返し行えば、よい方針を作る「技術」を高めることができます。

目標達成を実現する、強力な「方針」を作成するプロセスとは?

チームの方針を作成するためには、下記の情報を集めることから始めます。| 1. 財務目標 | 今期の売上目標、今期の利益目標 |

| 2. 上位方針 | 事業の目的、理念・使命・ビジョン・中長期計画、上位マネージャーの方針 |

| 3. 日常管理 | 日常管理(モニタリング)の異常値 |

| 4. 前回までの方針 | 前回までの方針管理と反省 |

| 5. 競合 | 主な競合(新たな競合) |

| 6. 環境変化 | 市場動向に関わる変化・問題・課題は? 社外の協力会社に関わる変化・問題・課題は? 社内の他部署に関わる変化・問題・課題は? 社内業務に関わる変化・問題・課題は? チームや人材などに関わる変化・問題・課題は? |

上記のように、幅広い視野で状況とその変化を集めることで、「売上目標」「コスト削減目標」のような財務目標だけではなく、「プロセスパフォーマンス目標」「品質目標」「行動量目標」などの業績目標(KPI, Key Performance Indicator)を含めた方針を作成することができます。

情報を収集したら、下記の流れに沿って、集めた情報を整理し、各ステップでの課題や問題を抽出します。

ステップ1: 会社の中期計画を確認

ステップ2: 部門(グループ)の目的の検討

ステップ3: 日常管理データの検討

ステップ4: 主要顧客別売上高

ステップ5: 主要商品売上高

ステップ6: 過去の方針反省表

ステップ7: 競合

ステップ8: その他課題

ステップ9: 部門(グループ)の達成目標の決定(業績目標の設定)

ステップ10: 重点施策の決定

(この方針作成方法は「部門方針(グループ方針)の作り方 ~ 率いるメンバーの意欲を最大化し、部門やグループを「目標達成」および「成長」へと導く方針や戦略を策定する!」で詳しく説明しています。)

メンバーの意欲を最大限に引き出す方針は、6つのポイントでチェックする

上記のプロセスに基づいて方針が完成したら下記のチェック項目で再検討します。(1) 会社や上層部のミッション・ビジョン・中長期計画と連携が取れているか?

(2) 部門(グループ)の達成目標に、方針作成者の「意志」が現れているか?

(3) 達成目標が客観的で明確にわかるか?

(4) 達成目標が、ストレッチな目標となっているか(頑張らなければ達成できない目標となっているか)?

(5) 幅広い視野で課題が検討され、戦略となる重点施策と達成目標が合理的に導き出されているか?

(6) メンバーが「何を達成するか?」「なにをするか?」「何に時間を使うか?」がはっきりわかるか?

このチェックを数回繰り返し、全チェック項目がクリアできていれば、メンバーの意欲を引き出すことができる方針を完成できます。

目標管理(MBO: Management by objective)でメンバーの意欲を引き出す

多くの企業で目標管理(MBO)が機能していないのはなぜか?

マネージャーは組織やチームとしての目的・方針・目標を設定しますが、それらの達成度を管理しているだけでは、目標達成や事業成長はできません。組織やチームの目標設定以外で、マネージャーにとってもうひとつ大切な仕事は、「メンバーの目標を設定すること」、すなわち、目標管理(MBO)です。メンバーの目標管理に「会社から与えられた目標」と「社員が自ら決め、マネージャーと合意をした目標」の両方を盛り込みます。そして、マネージャーは、それら2つの目標の達成度合いを定期的に確認し、その達成を支援する必要があります。目標管理は、多くの企業が実施しているマネジメント方法です。目標管理は組織やチームの単年度の目標を達成するためだけに必要なものではありません。目標管理は、組織やチームメンバーの長期的な成長(Growth)にも役に立つものです。なぜならば、目標管理は本来、下記を目的としたものだからです。

◆ 知識労働者の生産性を高めるため

◆ 仕事ぶりを自らマネジメントできるようになるため

◆ 「他者から支配される関係」から、人間らしい働き方を実現するため

これまで、多くの企業の目標管理を観察しましたが、効果的な目標管理ができている企業はそれほどありませんでした。その原因は「目標管理」の目的と活用方法を間違って認識しているためでした。実際にある企業で起こっていた事例に基づいて考えてみましょう。

目標管理(MBO)は、ノルマ管理ではない!

ある企業の営業部方針に「全員、毎月100件以上訪問すること!」とあり、これが課長や営業担当者へと展開されていました。そのため、営業担当者全員の目標管理には「月100件の訪問をする!」と書かれていました。これは目標管理ではありません。なぜならば、これは全員一律の行動目標だからです。全員一律の数値目標ならば、本来「職務条件」として定義すべき内容です。職務条件としての数値目標を達成できない人は、他の職務へ異動してもらいます。職務条件なのですから、達成できない人には、本人の適性にあった職務で力を発揮してもらうほうが良いのです。

本来、目標管理には、上述したような全員一律に与えられた目標を記入するのではなく、下記のようにメンバーが自らの能力に見合った目標を決めることが重要です。そして、マネージャーは、そのメンバーが自ら決定した目標を達成できるように支援するのが役割です。

◆ 「私は、毎月105件の訪問を目標とします」

◆ 「私は、毎月100件の訪問はできているので、毎月3件の提案を目標とします」

この会社の目標管理の問題の原因は営業部の方針にありました。営業部の方針には「部として達成すべき目標」が書かれるべきであって、メンバーに一律の行動目標を課すようなことを書くべきではありません。方針に「全員一律xxx」といったようなことが書かれると、個人の目標管理にそれが記載されてしまいます。

このように、多くの会社は、「方針」「目標管理」「職務条件」の意味と違いを正しく理解した上での活用ができていない状態です。「方針」「目標管理」「職務条件」には、それぞれ明確な目的と活用方法があり、相互に補完し合うものなのですが、そのようになっていません。このことは、多くの企業で目標管理がうまく活用できていない原因の1つといえるでしょう。

やる気(Motivation)を引き出す目標管理(MBO)へ

多くの企業の目標管理(MBO)が、下記のような状態となり、機能していませんでした。◆ 職務として与えられた目標だけを管理している(自分自身の目標設定をしていない)

◆ 目標が一方的に与えられ、合意を迫られる

◆ 目標が高すぎる

◆ 目標が低すぎる

◆ 目標が数値のみ

そもそも目標は達成するためのものです。そして、目標管理とは、目標をうまく使ってメンバーのやる気を引き出し、パフォーマンスとスキルを向上するマネジメント手法です。目標管理は、「ノルマ管理」ではありません。「やる気(Motivation)を引き出す」ために行われるものです。マネージャーとメンバーで目標を合意し、メンバーがその目標を達成するために、マネージャーが支援(ティーチングやコーチングなど)するためのものなのです。

(目標管理(MBO)がうまくいっていない原因については、「事業と個人の両方の成長に向けた「社員の実行力」を強化する! ~ 成長している企業が実施している目標管理(MBO)の運用方法の解説」で詳しく説明しています。)

目的や目標や方針を設定するときの3つの注意点

目的・目標・方針の設定には、注意点があります。下記の3つを意識して実行することで、より効果的な目的・目標・方針の設定が可能となります。注意点1: 目的を伴っているか?

あなたが立てた方針や目標は、数値目標だけになっていませんか?マネージャーが立てる年間計画や方針は、チームとして目指す目標です。それはチームの意欲を引き出すものでなくてはなりません。そのためには単なる数値目標だけではなく、「目的」や「戦略」を伴っていることが大切です。目的がチームの意欲を高めます。そして、戦略が取るべき行動を具体的にします。年間方針に目的や戦略に相当する要素が入っていなければ、必ず盛り込む必要があります。

注意点2: 目的と目標と方針、それぞれの相関に矛盾がないか?

あるベンチャー企業の年度方針は下記のようなものでした。【企業理念】 活発な企業活動や豊かなライフスタイルを推進し、より活力のある社会づくりに貢献する

【目標】 5年後に100億円、15年後に1兆円

【方針/重点施策1】 コンプライアンスの徹底、倫理や法律や社内規範を守ることを徹底する

【方針/重点施策2】 パワーハラスメントを根絶する

目的と目標は崇高なのですが、書かれていた方針と重点施策は、目的や目標達成に貢献するものではありませんでした。実際、この企業はブラックな状態で、社員の士気は低く、売上は下がり続けていました。

これは極端な例ですが、「目的 ←→ 目標 ←→ 重点施策」に矛盾があっては、組織の目標達成はありえません。目標設定に「想いや感情」を盛り込むことは大切ですが、同時に全体で調和の取れた論理的かつ合理的なものでなければ目標達成などありえないのです。

注意点3: 目標が多すぎないか?

設定する目標の数が多くなればなるほど、目標達成ができなくなります。フランクリン・コヴィー・ジャパン社の書籍『実行の4つの規律』では、以下のように説明しています。◆ 目標を10~20も設定した組織は、ひとつも達成できませんでした。

◆ 逆に、目標を2~3と絞り込んだ組織では、全てを達成していました。

欲張って目標の数を増やしてしまうと、逆に達成できなくなるのです。マネージャーは、目標の数を絞り込む勇気と知力が必要です。

立てた組織目標を達成したいなら、この7つをチェックしよう!

あなたが立てた組織目標を最後までやり遂げ、目標を達成するためには、いくつかのポイントがあります。下記の7つをチェックすることで、目標達成の可能性を格段と高めることができます。(1) ストレッチな目標を設定する

組織や個人の力を上回る目標を設定します。目標は頑張らないと達成できない目標にすべきです。そうしないと成長できないどころか、市場でのライバル会社との競争にも勝てません。特に、マネージャーは、事業の成果に貢献するために、上層部の目標よりも高い目標を方針に掲げることが大切です。(2) 目標に目標設定者の意欲と決意を盛り込む

「会社が決めた経営目標は5%成長だが、私のチームは10%成長に挑戦する!」というように、自分の意欲を目標に盛り込みます。人から与えられた目標ではなく、自分で決めた目標だからこそ「達成する可能性を最大化」できるのです。目標が達成できるかどうかは、目標を設定した人の意欲次第なのです。(3) 方針作成プロセス(目標設定プロセス)をメンバーと一緒に行う

目的や目標をメンバーと話し合った上で決定することで、メンバーの意欲を引き出す効果があります。「チームを成長させるモチベーション対策と人材育成術 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(7)」で解説していますが、目標設定にメンバーを関与させることは、動機づけのひとつの方法です。(4) 他の人のフィードバックを活用する

ストレッチな目標を達成するためには、ほかの人の知恵やアイデアを活用すべきです。ハイパフォーマーは「自分のできる範囲で頑張る」とは考えません。「目標を達成するためには、いかなる手段も検討し、実行する」と考えます。自分の枠を取り除くことが重要です。特に、外部のプロフェッショナルに関わってもらい、その意見を活用することが大切です。(5) 最低でも2年は行う

1年間で重点課題が達成できなかったとしても、少なくとも2年は行います。「2年行う」ということは、例えば6ヶ月ごとに1回のReview(反省と次なる対策の立案)を行えば、少なくとも3回は対策を行うことができるでしょう。あなたが直面している問題は、半年程度で解決できる簡単な問題ではないはずです。2年は継続して挑戦することで、多くの知恵を獲得することができるようになります。(6) メンバーそれぞれの目標管理(MBO)に盛り込む

組織の目標達成や事業の成長は、チームのメンバーが力を発揮しなければ達成することができません。そのためにも、組織目標の達成に貢献する活動をメンバーの目標管理に含め、それに合意します。期初に合意した後は、ほったらかしにしてはいけません。定期的に1on1ミーティングを持ち、メンバーが目標達成できるように支援します。「メンバーは目標達成できる、今よりも成長できる!」ことを信じること、そして、成長の支援をすることは、そのメンバーが目標を達成できるかどうかに大きく影響します。(1on1ミーティングの実施方法については、「チームメンバーの力を最大限引き出すためにリーダーやマネージャーに必要となるコミュニケーション力 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(8)」を参照下さい)

(7) 定期的に、全員で達成度合いを確認する

定期的に、全員で「目標」「達成度」「目標と達成度のGAP」「必要な対策」を確認します。そうすることで、全員が常に「目標」「達成度」「目標と達成度のGAP」「必要な対策」を意識した行動ができているようにします。成長力強化セミナーのご紹介

『組織』と『個』の相互の成長に役立つ『成長力強化(マネジメント力強化とプロフェッショナル育成を含む)』などのセミナーを毎月開催しています。ぜひご参加ください。● 【ハイパフォーマーセミナー】チームを目標達成と成長に導くグループ方針の作り方 ~ 率いるチームが目標達成できるかどうかはマネージャーが作る方針次第

● 【ハイパフォーマーセミナー】チームを活性化するマネジメントとしてのコミュニケーション力 ~ 結果を出せるマネージャーが行っているコミュニケーションメソッド

その他の成長力強化(マネジメント力強化とプロフェッショナル育成を含む)セミナー

● 成長力強化セミナーページ

あなたも「チームを率いて高いパフォーマンスを達成しているリーダーやマネージャー」になれる!

ますます激変することが予想される2020~2030年代を担う次世代ビジネスパーソンたちに求められていることとは何か?それを追求し、形にしたものが「【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』」です。ビジネススクールや研修では知識を学べます。それに対して「【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』」は、高いパフォーマンスを達成するための「業務を遂行する応用力」を学びます。

ハイパフォーマー(=チームを率いて高いパフォーマンスを達成しているリーダーやマネージャー)になるためには、会社での業務を通じた経験、もしくは、会社が用意した研修だけでは不十分です。将来の自分に必要な応用力を学び、それを自ら率先して実践することが求められています。「【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』」は、あなたが「大きな報酬や多くの魅力的なチャンスを得ているハイパフォーマー」となる手助けとなります。

あなたも、学び、実践することで、「チームを率いて高いパフォーマンスを達成しているリーダーやマネージャー」かつ「大きな報酬や多くの魅力的なチャンスを得ているハイパフォーマー」になれるのです!

「【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』」は、企業成長に必要な人材を育てる!

日本のビジネスパーソンに求められていることは、大きな転換点を迎えています。求められていることは「変化の実践」です。今、企業が求めているのは、変化を実践できるビジネスパーソンです。企業は「チームを率いて変化を実践し、高い結果を出すビジネスパーソン」を一人でも多く増やさなければなりません。ところがこうしたビジネスパーソンの育成に挑戦している企業は少なく、そのようなビジネスパーソンの絶対数は不足しています。

こうしたニーズに応えるために、私たちは「【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』」を開発しました。ビジネススクールや研修では知識を学べます。それに対して、「【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』」は、高いパフォーマンスを確実に達成するための「変化を遂行していく応用力」を学びます(このプログラムは、企業向けとしての研修やコーチングとして提供しています)。

あなたの会社の社員を、「チームを率いて変化を遂行できるリーダーやマネージャー」へ育てます!

● チームを率いて結果を出すリーダーやマネージャーに求められる「4つの仕事」 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(1)

● 「優れたリーダーへ成長するためのステップ」と「結果を出すためのリーダーシップの基礎的特性」 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(2)

● チームで結果を出すためのマネジメントスキル「仕事の仕組み化」 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(3)

● 組織やチームを率いて、業績改善プロジェクト(パフォーマンス向上プロジェクト)を成功に導く技術 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(4)

● 「目的・目標・方針を設定するスキル」を強化し、目標達成や事業成長へむけて、組織やチームを力強くリードする! ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(5)

● 意思決定と問題解決の技術を駆使して、チームの成功と成長の可能性を最大化する! ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(6)

● チームを成長させるモチベーション対策と人材育成術 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(7)

● チームメンバーの力を最大限引き出すためにリーダーやマネージャーに必要となるコミュニケーション力 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(8)

● 限られた時間でチームと自分の成長を加速する時間管理の応用力 ~ リーダーやマネージャーとして「チームを率いて結果を出す仕事の技術」(9)

(本ノートは、2018年7月18日に書かれたものを再編集しました)

文:ティ・スクエア㈱ 寺尾 卓巳 (てらおたくみ, Takumi Terao)

Copyright (C) 2018-2025 T-SQUARE Co., Ltd. All rights reserved.

お問い合わせ

ご質問・ご依頼など、当社へのお問い合わせ関連するソリューション

● 【マネジメント力強化研修】 リーダーやマネージャーとして『チームを率いて結果を出す仕事の技術』 ~ チームを『目標達成』『持続的成長』させるスキルを強化(Manager’s Business Technics)● 【コーチング】チームで結果を出す『事業成長プロジェクト』実行メソッド ~ 事業成長に挑戦するための組織問題解決力とプロジェクト遂行力の強化!(Project Execution Model for Growth)

● 【コンサルティング】 事業変革や業務改善の遂行支援 ~ パフォーマンス向上を目指す変化&変革プロジェクトを成功させます!(Consulting for Performance Improvement Project)

● 【マネジメント力強化研修】 方針作成&推進力強化 ~ 率いる部門を成長へ導き、目標を達成するための方針作成方法!(Hoshin Planning Method)

● ティ・スクエア プロフェッショナル人材育成ソリューション 一覧

一緒に読まれているノート

● 部門方針(グループ方針)の作り方 ~ 率いるメンバーの意欲を最大化し、部門やグループを「目標達成」および「成長」へと導く方針や戦略を策定する!● 部下がついてくる「チームの目標設定と戦略策定」は、どうすれば作ることができるのか? ~ マネージャーに必要な「年間目標設定/戦略策定の考え方のコツ」とは!

● チームが目標達成できるかどうかはマネージャーの言葉の使い方次第! ~ メンバーの士気を高めるために、マネージャーはどのような言葉を使うべきか?

● マネジメント力強化ケーススタディ『人材サービス会社』 ~ 事業部長へ昇進する可能性のある候補者たちの部門(グループ)方針作成力を鍛える!

● マネジメント力強化ケーススタディ『エンジニアリング会社』 ~ 率いる部署(グループ)を目標達成へ導く、マネージャーの方針作成力を強化!

無料メールマガジンの登録

『組織』と『個』の相互の成長に役立つ『成長力強化(マネジメント力強化とプロフェッショナル育成を含む)』と『営業力強化』の情報を月1~3回お届けしています。● 当社無料メールマガジンのご登録フォームへ